João Paulo Desconci (Clipp)

Partir da ação da fala por ela ser aquilo que funda o homem em sua autenticidade… significa… ir diretamente, para além da fenomenologia do alter ego na alienação imaginária, ao problema da mediação de um Outro que não é segundo enquanto o Um ainda não está (LACAN, 2003 [1953a], pg. 141)[1].

No senso mais geral, o autismo costuma ser compreendido como um transtorno neurológico, no qual o desenvolvimento estrutural do cérebro da criança seria afetado de tal forma que ele não poderia mais ser curado, levantando hipóteses até mesmo às pesquisas genéticas. Desse lado, para a psiquiatria, há uma ampla graduação do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seu diagnóstico, bem como o tratamento, é feito a partir dos déficits de comunicação e sociais, dos interesses fixos e dos comportamentos repetidos, via abordagens cognitivo-comportamentais de treinamento e aprendizagem.

Por outro lado, no documento (Re)Conhecendo a USP – contribuições do ensino, da pesquisa e da extensão no campo das deficiências (MRECH, 2017), sobre o aumento exponencial dos quadros de autismo na sociedade contemporânea: “nenhuma outra categoria clínica teve um aumento nessa dimensão, mantendo-se relativamente estável ao longo do tempo […] um dos problemas mais graves da saúde pública no momento” (p.173). Também no livro A batalha do autismo (2014), Éric Laurent conta que em 2012 o autismo recebeu o rótulo de “Grande Causa Nacional”. Ele lembra que “batalha” e luta são termos insistentes nos depoimentos de pais de crianças e adolescentes autistas sobre o cotidiano. Mais além disso, segundo o autor, trata-se de uma causa digna de ser defendida no espaço público, inclusive na justiça diante das tentativas de imposição das TCCs. Uma vez que essas abordagens se caracterizam pela burocracia sanitária, onde a singularidade pode ser suturada, é aí que a psicanálise acaba por ser convocada.

Jean-Claude Maleval (2012), por sua vez, em seu livro ¡Escuchen a los autistas!, afirma que fazê-lo implica em enfrentar opiniões que incomodam. Nesse sentido, diz que pensar em proibir essa escuta revela uma ideologia subjacente preocupante. Acero (2013) responde a pergunta que intitula o texto O que dizem os autistas? da seguinte maneira:

As TCCs propõem medir a produção verbal dos autistas e pretendem indicar o modo estandardizado de ser no mundo. Essa medida é hoje imposta pelos cognitivistas com um caráter claramente autoritário, a partir do momento em que procuram seduzir os governantes para obter deles o aval político para generalizá-la (ACERO, 2013, p.1).

De todo modo, parafraseando Mrech (2017), a identificação mais precisa dos quadros de autismo, historicamente, sempre preocupou a Psicanálise e foi ela a primeira a identificar o quadro, ainda no século passado, tomando-o como um quadro clínico no qual se apresenta um encapsulamento, com grande retorno de gozo, que compromete a comunicação e as relações sociais, fazendo com que a criança apresente condutas repetitivas e estereotipadas. Aquém dos impasses do sujeito com a linguagem, um dos focos do trabalho com autistas reside na ligação que estabelecem com os objetos autísticos, a partir da maneira específica que fazem uso da linguagem.

Lacan retoma o autismo entendido no sentido amplo em três momentos:

- No seu O Seminário, livro I – Os escritos técnicos de Freud (LACAN, 199 4[1953-54]), o caso Dick de Melanie Klein e o caso Robert, de Rosine Lefort;

- Em 1967, uns dez anos depois comenta o caso Martín de Sami Ali em sua Alocução sobre a psicose da criança (LACAN, 2003 [1968]);

- E finalmente, volta a falar sobre o autismo em sua Conferência em Genebra sobre o sintoma (LACAN, 1998 [1975]).

Em especial, os desenvolvimentos do último ensino de Lacan permitem estudar como o traumatismo da linguagem afeta a criança autista de modo a deixá-la em uma interação sem corpo, sem imagem, submergida no real.

Nos últimos anos a comunidade analítica de orientação lacaniana trabalhou intensamente sobre o autismo, legitimando a psicanálise como um tratamento possível. Mas o estudo do autismo não se detém no diagnóstico e permite examinar mais de perto as particularidades da constituição subjetiva, como o vivente recebe o impacto de lalíngua e se inclui no Outro (TENDLARZ, 2017, p.1).

Segundo Tendlarz (2013), o gozo é sempre auto erótico, autista, nesse sentido, mais além do tipo de laço que prevalece em nossa contemporaneidade. Para ela, a expressão “autismo generalizado” nomeia o gozo, supõe o laço social, mas sem que essa generalização implique um diagnóstico, indicando que, no sentido amplo, trata-se de uma categoria transclínica: o estado nativo do sujeito a quem se acrescenta o laço social. Portanto, distinto do momento em que a criança se volta para a exploração do próprio corpo – fechando-se temporariamente para o mundo, os autistas apresentam “um modo de funcionamento singular que permanece no tempo uma vez que não há passagem do autismo para a psicose e nem para a neurose” (TENDLARZ e BAYÓN, 2013, p.24).

Assim, quando Jean-Claude Maleval pergunta sobre o Por que da hipótese de uma estrutura autística? (MALEVAL, 2015), já em seu título não nos passa desapercebido o termo ‘estrutura’. Isso não é fortuito quando se trata de um autor orientado a partir do ensino de Jacques Lacan, para quem, tudo isso estava ligado à diferença entre a inscrição da metáfora paterna e sua foraclusão – para as estruturas neurótica e psicótica, respectivamente.

Sabendo disso, o autor inicialmente trata da discussão sobre o que, na perspectiva histórica, separou o conceito de autismo do diagnóstico da psicose infantil. Para além dos impasses de classificação da psiquiatria e dos DSMs, alguns defensores da causa do autismo sugerem que o nome de psicose é estigmatizante, uma vez que está atrelado às hipóteses psicogenéticas sustentadas pela ciência – a partir de disfunções neurobiológicas, quando sua etiologia permanece desconhecida.

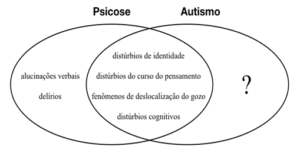

Mesmo que o autismo, tanto de Kanner quanto o de Asperger, tenha derivado da esquizofrenia de Bleuler, apesar de compartilharem os sintomas negativos e cognitivos, a psiquiatria contemporânea considera que os sintomas positivos da psicose (delírios e alucinações) pertencem somente a ela.

Fonte: do autor.

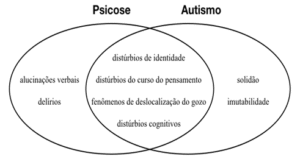

Então, podemos completar essa representação, onde os diagnósticos se sobrepõem, a partir do que era até mesmo desconhecido por Bleuler, mas que está caracterizado por Kanner sobre o autismo como um “desejo todo-poderoso de solidão e imutabilidade” (KANNER, (1983[1943]), pg.163), principais maneiras do autista evitar a angústia.

Fonte: do autor.

Há ainda outra diferença: enquanto a psicose desencadeia, o autismo estaria presente desde o nascimento. Isso denota que do lado da esquizofrenia há a remissão e a recidiva, enquanto que nada disso acontece no autismo: trata-se de um funcionamento específico permanente que, até onde se sabe, vai da Síndrome de Kanner para a Síndrome de Asperger.

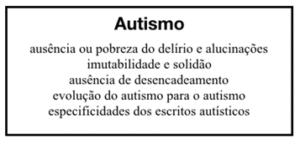

Assim é que também a ironia psicótica se opõe às regras absolutas e à compreensão literal do autista. Daí é que, para Maleval (2017), em seu livro O autista e sua voz, a importância do objeto voz para o autista se impõe, não só em função de seu mutismo mas, para além dele, pelo fato de serem “sobretudo verborrágicos”, de acordo com Lacan (1998 [1975]), em sua Conferência em Genebra sobre o sintoma. Justo que sua relação com a linguagem está dada, apesar do modo peculiar, a escrita admite outro uso que não o da psicose. Para os autistas, os escritos servem para se fazerem reconhecer como seres inteligentes e para demandar uma melhor consideração de sua diferença. Já para os psicóticos, a maior parte deles não se afirma psicótico, mesmo sendo loucos literários, visam anunciar suas descobertas delirantes pelas quais, de acordo com sua estrutura, são perseguidos. Mais ainda, os textos autistas denotam terem sido escritos a duas vozes, ao apoiarem-se em alguém mais próximo que facilita a condução da escrita.

Fonte: do autor.

Portanto, o que leva efetivamente à retirada do autismo do campo das psicoses reside num fato clínico capital: “a existência de uma estrutura psicótica independente dos enquadres clínicos” (MALEVAL, 2015, pg.13). Se por um lado, por mais que o autismo apresente os distúrbios da clínica da foraclusão do Nome-do-Pai, nada que se caracterizaria como a Síndrome do Automatismo Mental é encontrado – nem um delírio crônico, estruturado por um tema de perseguição ou articulado com a megalomania.

Assim é que Maleval, corroborando com Robert e Rosine LeFort na proposição de uma quarta estrutura, levanta a seguinte questão: “haveria uma maneira de compor com a hiância do Outro sem passar pela fantasia neurótica, o fetiche perverso ou o delírio psicótico?” (MALEVAL, 2015, p.16).

De todo modo, é ali, a partir de Clérambault, fundador da descrição do automatismo mental, que Lacan admite seu encontro com Freud e sua entrada na psicanálise, depois de sua tese de doutoramento. Justamente assim: localizando a função do Outro e reconhecendo o “mais próximo do que se pode construir de uma análise estrutural do que qualquer esforço clínico na psiquiatria francesa” (LACAN, 1998 [1966], pg.69) é que, como diz o autor, “uma clínica mais fina deve ser convocada” (MALEVAL, 2015, pg.5).

Indicando diretamente as exigências simbólicas que Freud revelou no inconsciente e que sua última tópica ligou ao instinto de morte e à teoria das pulsões, Lacan apontou que a revogação disso é acompanhada de uma renegação dos princípios clínicos que, não por acaso, limitam a busca, no sujeito da experiência analítica, do que se situa além da fala, ou seja, o real do gozo. Penso, portanto, que em diferença à clínica descritiva e fenomenológica da psiquiatria clássica é que a abordagem estrutural desloca, no nível do sujeito e a partir do significante como rudimento e algoritmo fundamental, o entendimento de sua relação com a linguagem, para além de sua função de comunicação mais restrita, até uma topologia do gozo, possível a partir da escrita e da letra, para além da fala.

Nesse sentido, a psicanálise traz contribuições surpreendentes no entendimento

sobre a retenção dos objetos – e no autismo, especialmente o objeto voz, bem como no que, do gozo, isso implica: desde a primazia do signo até as ultimíssimas elaborações sobre o ensino da psicanálise, onde os usos da letra no nível do algoritmo – dos matemas aos nós, nos permite conceber o parlêtre.